JAPÓN, POR LAS VENAS DE TOKIO

Nelo | January 31, 2016Es otro día soleado de invierno en Tokio, como todos desde que llegué, brillante cielo azul acero. Me gustaría que estuviera nublado y un gris plomizo amenazara lluvia, y que entre los primeros gotarrones la ciudad permaneciera en la penumbra incluso en pleno día, con las farolas encendidas. Así podría deprimirme más y escribir mejor.

Pero no, hace un día de enero primaveral y yo me subo a un autobús. Al primero que pasa que coincide con el sentido de mi marcha. Qué más da, no sé leer japonés, no me apetece preguntar a nadie y me da lo mismo dónde ir. Sólo sé que el autobús es verde. Recuerdo la conversación de una película:

-¿Cuál es tu coche favorito?

– Uno que sea rojo. Y pequeño.

Dentro, algunos ancianos con gorra, un macarra flaco, con coleta y tatuajes carcelarios, y dos adolescentes con chándal, auriculares y móviles rosas, cara ancha, pómulos hinchados, flequillo negro liso a un lado, una a la izquierda, la otra a la derecha. Tienen aspecto de tener las pantorrillas regordetas y de sudar profusamente.

De pie en el autobús busco mirar algo que me alegre momentáneamente el trayecto, que me entretenga. Me da lo mismo una conversación entre madre e hijo, un culo que no esté mal, que un pelo azabache liso ocultando una espalda prometedora, tal vez una orejita asomando tímida y recelosa. Cualquier cosa que pase, que ocurra.

Pero me distrae el jubilado que tengo sentado frente a mí, me señala una silla vacía, le señalo el cartel de reservado a ancianos, embarazadas o lisiados, me señala el autobús como diciendo que no hay nadie. En cuanto me siento, se detiene y suben más pasajeros. Un segundo, dos, y al tercero ya estoy de pie de nuevo. Le señalo sonriendo como diciendo que sabía que iba a pasar.

El asiento lo ocupa una mujer mayor con un gorrito de lana, labios pintados de rojo, pelo saliendo rebelde por sus mejillas arrugadas tras doscientas vidas. Parece buena persona. Asakusa ya es una evidencia al otro lado de la ventanilla, la gente pasea, compra y se hacen fotos. Hoy es domingo, creo. Las calles cortadas al tráfico, esta vez venció el peatón.

Bajo del bus decidido, paso mi tarjeta Suica por el lector para pagar el viaje. Esto me da un falso e inútil aire de veterania en esta desconocida ciudad. Camino desde Asakusa hasta Akibahara siguiendo las vías del tren.

Vagón de metro recorriendo las entrañas de Tokio. Zumbido casi místico de celeridad subterránea, el mismo en cualquier metro del planeta. El resto, empezando por los altavoces que no callan, y continuando por todo lo demás que me envuelve y me rodea, es diferente. Esto es Japón, el esquema, la estructura, es la misma. Los detalles, el modo, los porqués o incluso el cuándo, son otros.

1200 japoneses construyen una estación de metro en 3 horas y media.

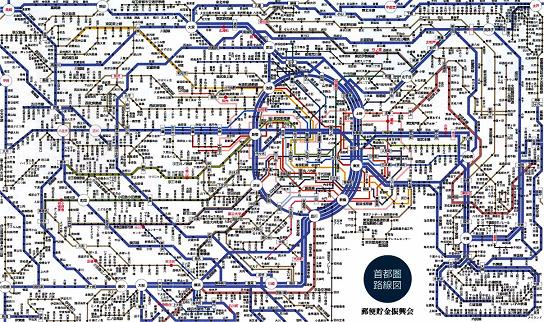

No hay que dejarse intimidar por las dimensiones del suburbano tokiota, ya que con este sencillo plano, nos orientaremos perfectamente.

Un vagón de metro surcando el subsuelo del Tokio metropolitano, decía. La gente se divide en dos, quizá en tres, la que mira el móvil, la que duerme y la que no hace nada. Yo soy de estos últimos pero no exactamente, yo miro.

Viajar es mirar, y poco más, o al menos así debería ser. Para mí, claro, no pretendo sentar ninguna cátedra.

La procesión debe ir por dentro, nuestras huellas en el exterior deberían poder borrase tras la primera ráfaga de viento después de nuestro paso, como la estela de un barco cuando se diluye. Más que nada por curarse en salud. A lo demás un budista lo llamaría ego, como mínimo.

Miro a la gente. Seguro que se pueden dividir en más grupos; grupos absurdos, como los que compran juguetes en un sex-shop y los que no. Los que follaron en las últimas 24 horas y los que no. Y así.

Tras mi experiencia en el sex shop llevo la mirada algo, digamos, turbia.

Me canso de pensar en eso. Miro a un señor que duerme, rezuma trabajo. Seguramente tenga un par de hijos jóvenes haciendo lo que quieren hacer gracias a su cansancio.

Pero me aburre pensar, en general.

Miro a la chica que está a su lado, es gordita, tiene algo, atractiva, lleva minifalda, cuando se queda dormida se descuida y se le verían las braguitas si no fuera porque se le juntan las carnes de los mofletes de sus muslos ocultando sus secretos. Deja caer su cabeza despreocupadamente hacia un lado.

Las estaciones se suceden anunciadas por megafonía de manera casi continua, para mí cuantas más pasen mejor, me encuentro bien aquí, me gusta el metro de Tokio.

Entro como una especie de trance porque fuera de los vagones, por los pasillos, la gente me contagia su energía, no tengo prisa y un destino bastante indefinido pero como todo el mundo corre, yo también. Nadie ni nada me espera, pero cuando veo que está apunto de salir el próximo tren acelero como si me fuera la vida en ello, como todos los demás, aunque el siguiente llegue en dos minutos. Casi salto al interior, no estoy dispuesto a perderlo, es un reto entre el tren y nosotros, los pasajeros.

Los eki-san son los empujadores del metro de Tokio. Empleados con guantes blancos embutiendo a todos aquellos que quieren subir a los vagones.

Cuando me acelero demasiado, dejo pasar uno o dos trenes y tomo el tercero. Como desafiando a la lógica y eficiencia del transporte urbano de la ciudad, tan puntual, tan perfecto. Me parece provocador.

Y he abandonado todos mis vicios,

ni hachís ni güiski ni bacarrá,

ni muchachitas, ni muchachitos,

el metro todo lo suplirá.

Kaka de Luxe.

Dentro de los vagones me contagian el sueño, pero no duermo, sólo miro.

En Ueno suben dos chicas de las que harían girar más de un cuello en otras partes del mundo, van las dos vestidas parecido, como conjuntadas, pelo liso largo, una cobrizo, la otra moreno, la primera con una minifalda gris de pliegues que apenas asoma bajo el abrigo blanco marfil con puños como de pelo de zorro polar, medias negras, zapatos de tacón rojo y enorme bolso rosa pálido con una cadena dorada de asa a asa, de ésos de marca y precio absurdo e inmoral.

Deben de oler bien. Ellas, no sus bolsos. Bueno, sus bolsos probablemente también. Su amiga lleva uno rosa fuerte, un abrigo parecido, medias transparentes oscuras y zapatos de tacón de purpurina de plata, a juego con la funda de sus móviles. Debajo del abrigo, a medio muslo, no asoma minifalda alguna, parece que no lleve nada. Miran el teléfono y ríen.

El señor que duerme ya no lo hace, también las está mirando y a otro señor con mascarilla de constipado incorporada que está sentado cerca también le gustan.

No entiendo lo de las mascarillas en Japón. Si son para no contagiar y las lleva todo el mundo, ¿por qué están todos constipados? Está claro que no son efectivas, yo nunca vi tal cantidad de resfriados, si sirvieran de algo se notaría.

Las dos chicas rompe-cuellos de Ueno no están nada mal, pero les falta algo, como una ausencia en la mirada, un artificio recargado, un cuidado en la ropa y en sí mismas exagerado por lo tanto preocupante, una manera de estar distante, fría, como si tuvieran el alma bajo cero. Vuelvo a la chica gordita, está despierta.

Ella exhala todo lo contrario, materia, realidad, bondad, calor, felicidad de rolliza tersura.

La promesa de un buen invierno.

Le brillan los ojos, tal vez de sueño, tal vez porque sueña.

Se baja del tren cuando el convoy se detiene en Minowa.

Su hueco es sustituido por mi reflejo en el cristal, detrás, el hormigón gris sucio del encofrado de la línea Hibiya pasando raudo y veloz.

Afuera, en el exterior, debe brillar el sol.

Pero eso es afuera.

And the wind is crying

from a love that won´t grow cold

My lover, she is lying

on the dark side of the globe

if we could just join hands